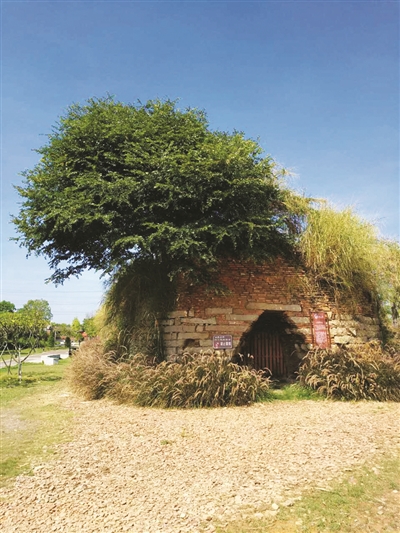

昔日废弃的砖瓦窑,今日已成龙江文化生态园的新景观。

在龙海市榜山镇有一个村子叫洋西村,这是一个既普通又不平凡的村子。说它普通,是因为它跟闽南一般的村子一样,一样的红砖瓦房,一样的榕树遮阴蔽日,村子也不大,人口也不多,在中国地图上还很难找到它。说它不平凡,那是因为它的名气大。

早在几百年前,洋西村的烧窑技术就名扬千里,鼎盛时期全村有砖瓦窑近百座,全村几乎以烧制砖瓦为主业,烧窑师傅非常多,外地要烧窑,都要到这里请师傅。我们闽南地区的建筑特色是红砖建筑,红砖红瓦红墙,这些建筑材料都是出产于九龙江沿岸,而洋西村烧制的砖瓦质量特别好,产品常年畅销漳州、厦门、金门、石码等地;当年陈嘉庚先生要建设集美学村,还亲自到洋西村考察,并订购了一大批砖瓦。因此人们也称之为窑西村。不过,也有人说是叫“窑师村”,因为闽南话“西”和“师”的发音是一样的,而且这个村子出过很多烧窑师傅,外地要建瓦窑还要到这里聘请师傅,所以,叫“窑师村”也不是没有可能。

洋西村是“龙江颂”的故乡。以前彩色电影现代京剧《龙江颂》,故事就是取材于洋西村。这是一个真实的故事,1963年春,龙海县遭遇百年罕见的特大旱灾,为了抗旱保丰收,龙海县委组织力量在洋西村旁边的江面上进行堵江截流,洋西村百姓舍小家顾大家,丢卒保车顾全大局,不惜淹掉三百多亩即将收割的小麦、甘蔗和秧苗田,还腾出自家的房屋、宗祠、学校、砖瓦窑等,让外地来的民工居住,好像迎接自家远方来的客人一样热情接待参加堵江的民工,当大坝决口急需茅草填堵的时候,他们又毅然献出烧窑用的五万多斤茅草,全力支持堵江截流工程的顺利实施。他们的这种集体主义、共产主义精神被人们赞誉为“榜山风格”,并被编成戏剧、拍成电影,在全国广为传唱。2016年,龙海市委市政府又投入巨额资金,在洋西村建设一座“龙江文化生态园”,把九龙江优美的自然景观、深厚的历史人文资源和高尚的“龙江精神”有机结合起来,打造成一座有历史、有文化、有故事、有精神、有风光的既可休闲观光又可以进行爱国主义、集体主义、思想道德教育的主题文化公园。前来参观游览的客人络绎不绝。

说起洋西村,还不得不说一座桥,就是西溪大桥,也叫西溪桥闸。西溪桥闸位于九龙江西溪支流下游龙海市榜山镇洋西村,1967年1月动工兴建,期间曾下马停工,1969年复工续建, 1970年6月建成投入使用,具有引水、蓄水、提水、排洪排涝、纳潮、通航、交通等综合效益,可灌溉面积18万亩。西溪桥闸如同一道彩虹飞架九龙江上,蔚为壮观。它是龙海一座标志性建筑,更是龙海人民心中一座骄傲的丰碑。西溪桥闸建成之后,龙海十几万亩农田再也不怕遭受旱涝灾害的袭击;同时,龙海通往漳州、厦门也有了快捷的通道,每天从洋西村经过的人流车流络绎不绝,洋西村后来也成了远近闻名的“明星村”,从某种意义上说洋西村已经不只是一个村名,而是一个地理符号。林兆明文/图

相关新闻

本网简介 | 版权声明 | 法律顾问 | 联系我们

闽互联网新闻信息服务备案[20080101]号 信息网络传播视听节目许可证1310450号 闽ICP备05033713号