斗笠是人们日常生活中用于遮阳遮雨的用具,至今已有二千多年的历史。在芗城区天宝镇附近一带,有多个村的村民在做斗笠,所产斗笠被称为“天宝笠”或“天宝甲笠”,因质量好,一直受到顾客喜爱。昨日,笔者来到芗城区石亭镇埔尾村做笠胎的许宝美老人家,见识传统精致笠胎的制作过程。

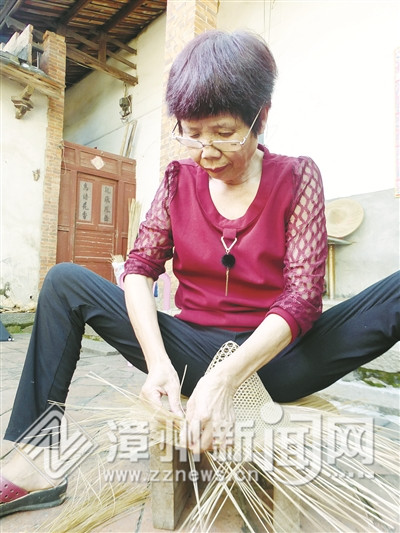

许宝美在编笠胎

65岁的许宝美7岁开始学做笠胎,心灵手巧的她,编织的笠胎特别好,孔眼小得只有约四毫米,连绿豆也筛不过,一拿到天宝镇卖,很快就能卖完。“一般粗糙的笠胎要19条竹篾,30条以上为中等,50条以上为上等,绿豆不能穿过孔眼,70条以上为特等。”许宝美告诉笔者,她20多岁时开始尝试做精细笠胎,最多时达到91条,篾丝宽不足1毫米,厚仅约0.3毫米,比头发的直径0.08毫米粗不了多少。编笠胎时,每编一条都要用指头把竹篾推紧,但篾丝实在太细了,孔眼小到连小米都漏不下,手指根本无法推,只能用头簪的柄来推紧。

要剖出好篾丝,得有好竹子。许宝美带着我们去竹林,挑了一棵竹子。她介绍,竹子要选直且节较长的,太嫩太老都不行。把竹子砍成约80厘米的小段,用于编笠顶笠面,留下一段长度约1米7的,是做笠沿用的。回家后,她把竹子剖成小片,再剖成约1.2毫米的薄片,最后剖成约0.4毫米厚的篾丝,然后再刮光,这是编70条的笠胎用的。

看许宝美编笠胎,是很艺术的享受。只见细细的篾丝在她手中不停地交叉着,编出孔眼,再添加篾丝,又不停地交叉,各个孔眼整齐划一。许宝美说,因为编时一直坐在笠模上,低着头弯着腰,累得腰酸脚酸脖子酸,编一会就得休息,编一顶70条的笠胎要两三天。现在只有她能编出这么细的笠胎,一个月只能编几顶,而想要她编细笠胎的人太多,只能预订才能拿到。

据悉,传统“天宝甲笠”的制作分为“编笠胎”与“盖笠面”二道主要工序,并且形成了编笠胎与盖笠面两个专业村。在芗城区,笠胎有多个村在做,各村做的人有多有少,石亭镇埔尾村是历史上生产笠胎的专业村,鼎盛时期家家户户都在做。但随着社会发展,目前埔尾村编笠胎的均为老人,一个人一天只赚约20元,有的只赚几元。这么少的钱,为何这些老人仍要做?许宝美说,老年人闲着也是过,做点事也是过,编笠胎主要不是为了赚钱,可以动动手、动动脑,对身体有好处。

许宝美说, “天宝甲笠”因笠胎与笠面中间有空隙,比其他款式的斗笠通风,防晒效果好;并且重量较轻,劳作时长时间戴不觉得沉,歇息时又可当扇子用;小雨时戴着也可抵挡一阵子,可谓一物多用。虽然现在用斗笠的人少了,但在农村仍然是家家必备。而那些特等的甲笠,得到的人都当宝贝看待,只遮阳却舍不得遮雨,怕沾水后造成损伤。只是,由于现在编笠胎的都是老年人,这门老手艺还能流传多久,令人担忧。

⊙郑德鸿文/图

相关新闻

本网简介 | 版权声明 | 法律顾问 | 联系我们

闽互联网新闻信息服务备案[20080101]号 信息网络传播视听节目许可证1310450号 闽ICP备05033713号